Il concept della mostra

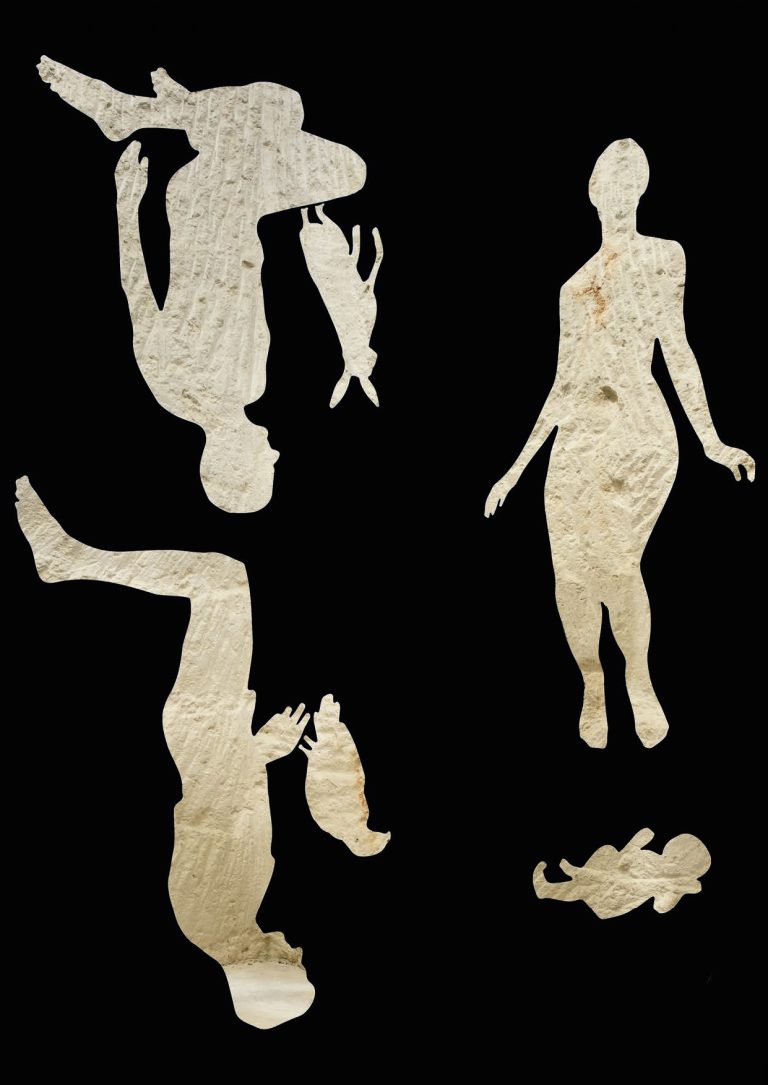

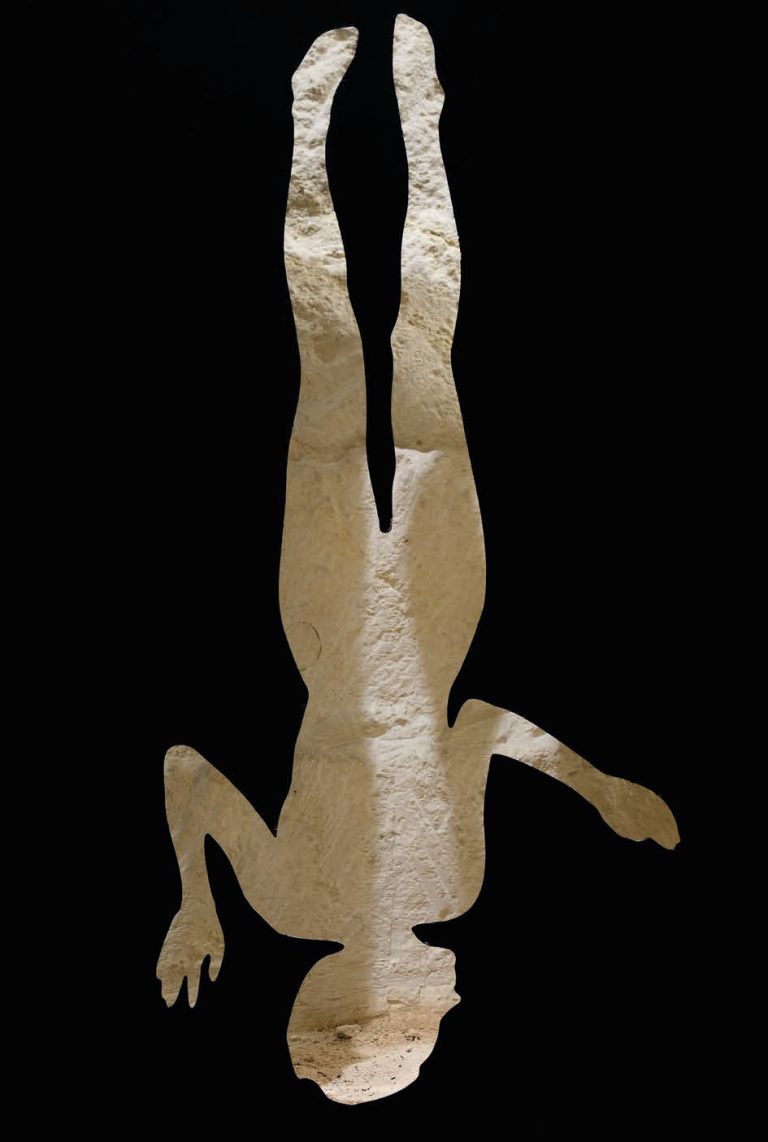

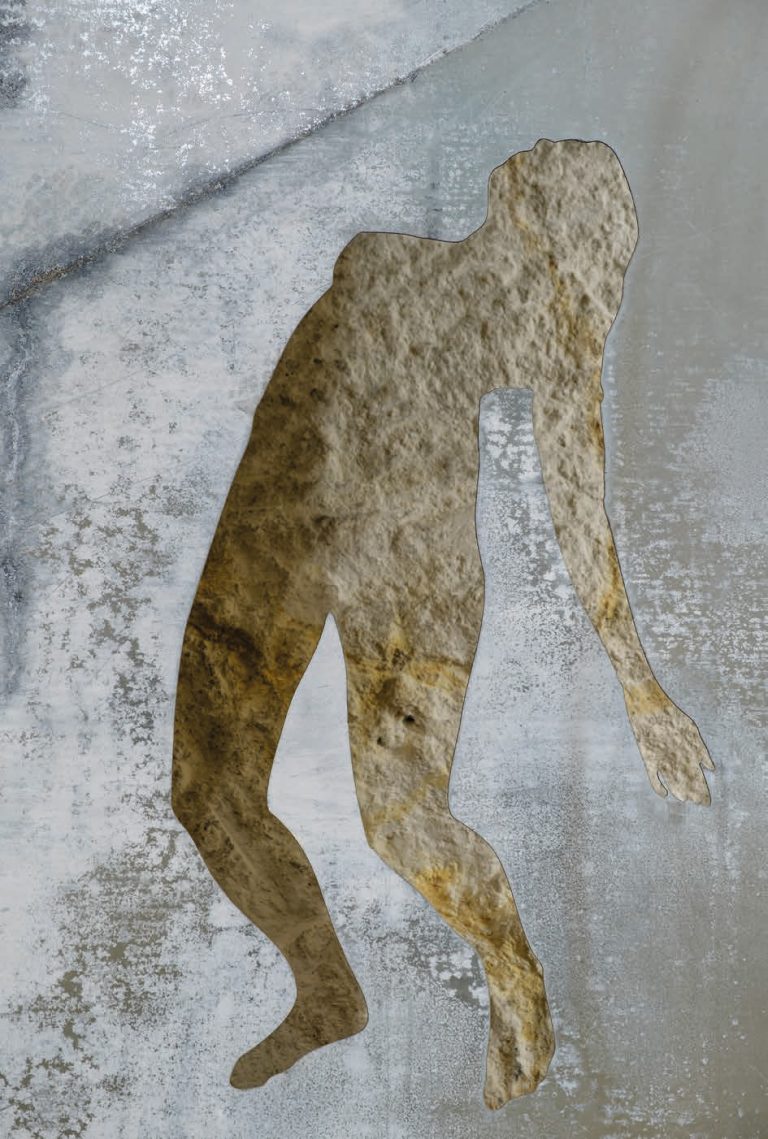

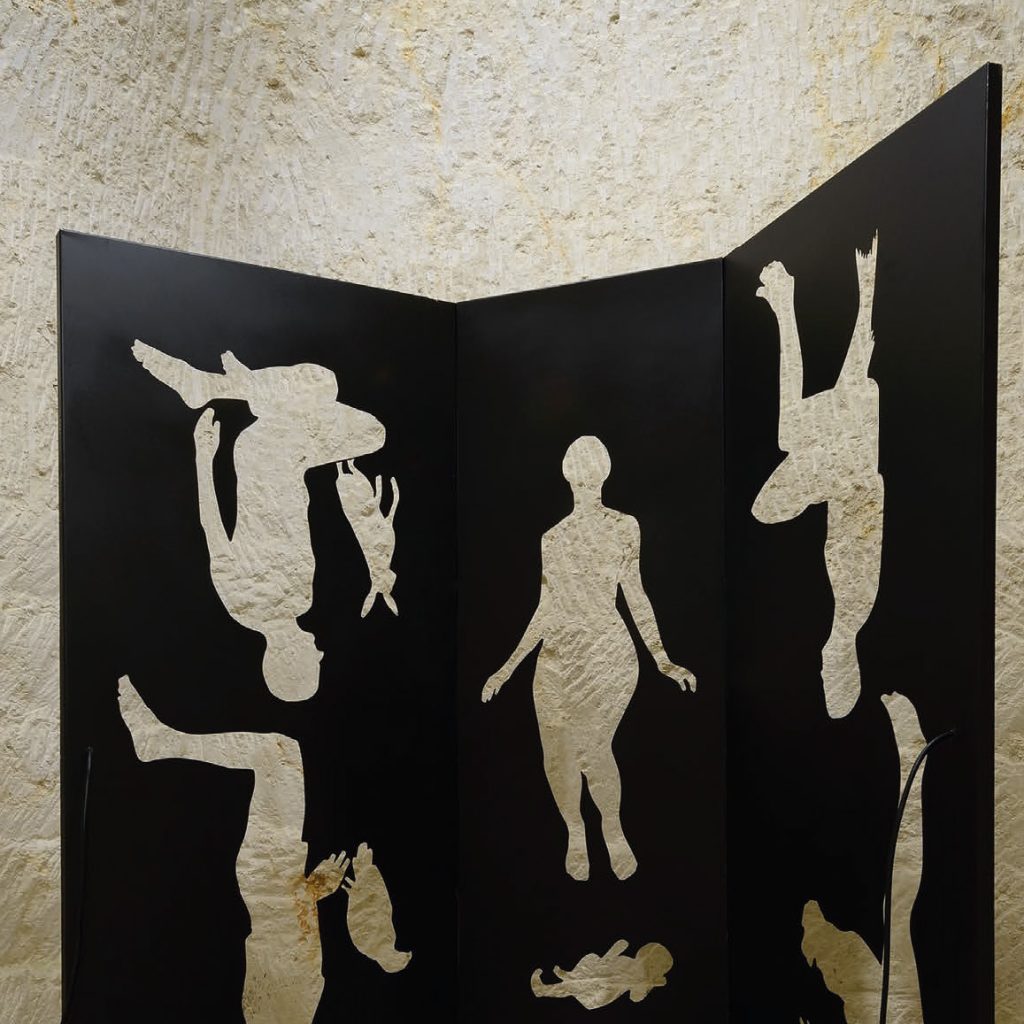

Il titolo della mostra, “Refugium Peccatorum”, richiama un’antica invocazione alla Vergine Maria nelle Litanie Lauretane, un riferimento a quei luoghi sacri destinati alla redenzione e alla purificazione. Tuttavia, in questa esposizione, il rifugio assume un duplice significato: luogo di salvezza e, al contempo, spazio di espiazione e colpa. Cetera e Di Feo hanno concepito l’intero spazio espositivo come un viaggio purgatoriale, ispirandosi alla tradizione dantesca. Le loro opere alternano momenti di preghiera e atti peccaminosi, mettendo in scena una narrazione in cui il visitatore si trova immerso, sospeso tra la ricerca della redenzione e il confronto con le proprie fragilità. Le installazioni propongono figure umane e animali in pose ambigue, spesso deformate o capovolte, con riferimenti alla simbologia medievale dei bestiari e alla tradizione religiosa cristiana. Il contrasto tra la sacralità del contesto e la crudezza delle immagini rafforza il messaggio della mostra: nessuna anima è immune dal peccato, ma ogni peccato porta con sé la possibilità della redenzione. Il titolo della mostra, “Refugium Peccatorum”, richiama un’antica invocazione alla Vergine Maria nelle Litanie Lauretane, un riferimento a quei luoghi sacri destinati alla redenzione e alla purificazione. Tuttavia, in questa esposizione, il rifugio assume un duplice significato: luogo di salvezza e, al contempo, spazio di espiazione e colpa. Cetera e Di Feo hanno concepito l’intero spazio espositivo come un viaggio purgatoriale, ispirandosi alla tradizione dantesca. Le loro opere alternano momenti di preghiera e atti peccaminosi, mettendo in scena una narrazione in cui il visitatore si trova immerso, sospeso tra la ricerca della redenzione e il confronto con le proprie fragilità. Le installazioni propongono figure umane e animali in pose ambigue, spesso deformate o capovolte, con riferimenti alla simbologia medievale dei bestiari e alla tradizione religiosa cristiana. Il contrasto tra la sacralità del contesto e la crudezza delle immagini rafforza il messaggio della mostra: nessuna anima è immune dal peccato, ma ogni peccato porta con sé la possibilità della redenzione.L’Intervento di Antonicelli Metalmeccanica: Le Sagome Metalliche come Parte dell’Opera

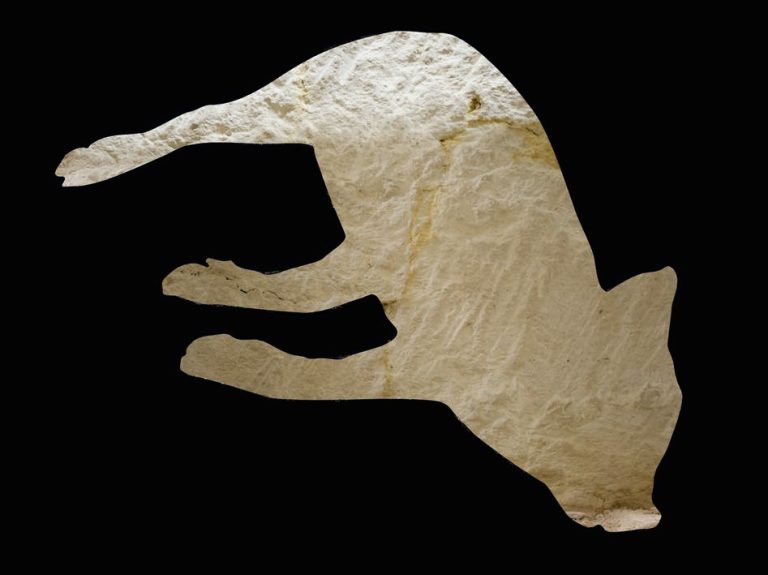

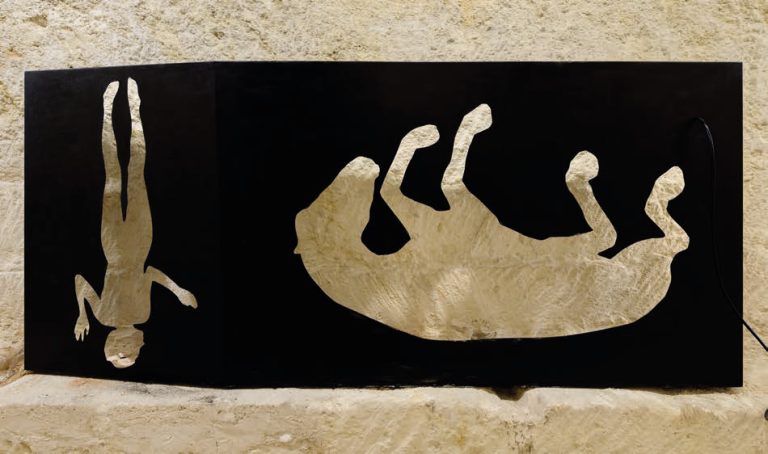

Uno degli elementi più distintivi della mostra è stato l’uso di sagome metalliche per creare figure antropomorfe e zoomorfe, conferendo alle opere un carattere tridimensionale e scultoreo. Antonicelli Metalmeccanica ha giocato un ruolo chiave in questa fase, realizzando le sagome con estrema precisione e fedeltà alle bozze degli artisti. L’intervento dell’azienda ha permesso di ottenere: Sagome di corpi umani e animali in negativo, intagliate su lastre di zinco o ferro, a volte lasciate nella loro nudità metallica, altre volte dipinte con tonalità scure per accentuare il senso di drammaticità. Superfici lavorate con tecniche avanzate, come il taglio plasma e CNC, per ottenere dettagli netti e precisi, capaci di enfatizzare le forme e le posture delle figure rappresentate. Strutture capaci di dialogare con lo spazio espositivo, creando effetti di luce e ombra che amplificano il senso di inquietudine e introspezione. Grazie alla qualità della lavorazione e alla cura per i dettagli, le sagome metalliche non sono semplici supporti per l’arte, ma elementi narrativi autonomi, che partecipano attivamente alla costruzione dell’immaginario della mostra.Il Percorso Espositivo e l’Impatto sul Pubblico

Il visitatore che entra nei Rifugi Antiaerei di Monopoli viene immediatamente avvolto da un’atmosfera sospesa tra il sacro e il profano. Le installazioni metalliche emergono dalle pareti grezze del bunker, creando un labirinto di simboli e allegorie che accompagnano lo spettatore in un viaggio di scoperta e riflessione. Tra le scene più suggestive della mostra troviamo: La copula tra una donna e un lupo, simbolo dell’incontro con l’alterità assoluta, con chiari rimandi alle visioni medievali del peccato e della dannazione. Figure umane capovolte e sospese, che ricordano i penitenti o gli offerenti in cerca di assoluzione. Sagome di animali mitologici e reali, ognuno portatore di un significato allegorico legato ai vizi e alle virtù umane. L’interazione tra le opere di Cetera e gli elementi installativi di Di Feo – tra cui ampolle e contenitori colmi di liquidi misteriosi – accentua l’impressione di trovarsi in un mondo sotterraneo sospeso tra il sacro e il dannato. L’impatto sul pubblico è stato profondo: le reazioni oscillano tra stupore e turbamento, segno che la mostra ha saputo raggiungere il suo obiettivo principale – scuotere le coscienze e stimolare una riflessione personale sulla natura del peccato e del perdono. “Refugium Peccatorum” si conferma come un esempio di come l’arte contemporanea possa dialogare con la storia e il contesto architettonico, creando esperienze immersive capaci di lasciare un segno profondo nello spettatore. L’intervento di Antonicelli Metalmeccanica si è rivelato fondamentale nel dare corpo e struttura all’immaginario della mostra. La precisione delle sagome metalliche e la loro perfetta integrazione con lo spazio espositivo hanno contribuito a rendere il percorso visivo ancora più impattante e suggestivo. Questo case study dimostra come la collaborazione tra artisti e aziende specializzate nella lavorazione del metallo possa portare alla nascita di progetti unici, in cui la tecnica industriale non è solo un mezzo, ma diventa parte integrante della narrazione artistica. “Refugium Peccatorum” è stato un viaggio attraverso i confini del sacro e del peccato, della redenzione e della perdizione, lasciando un’eredità importante nel panorama culturale di Monopoli e nella ricerca espressiva di Pierluca Cetera e Maurizio Di Feo.